«Буду ехать, пока не замерзну»

Живые эмоции товарища Бирюковой прорываются сквозь канцелярский стиль. Вот казах везет в саночках двух замерзающих детей. Один из них кричит: «Кишкектой - хлеба дай»…

«Буду ехать, пока живой, а замерзну — подберут, все равно хлеба нету, никто не дает»», - приводит женщина слова отца.

«Казахи целыми днями бродят из двора во двор, просят подаяния, но им не дают и гонят, и даже не пускают обогреться», - сообщает она.

Целыми артелями они приходят в райком, старые и малые. «Что делать с беспризорными детьми казахов»? – спрашивает Бирюкова у начальства.

«Муки нет, хоть умри»

Сердца крестьян к тому времени, видно, ожесточились до крайности - сами они пережили не одну волну голода.

«Мяса совершенно нет, достать ни за какие деньги негде. Муки, умри с голоду, нигде не купишь», - писал в дневнике еще в 1930 году житель села Смоленское Константин Измайлов.

Измайлов описывал, как все ждут теплых дней и зеленой травы - можно будет накормить еще живую скотину и птицу, а там и подкормиться самим…

«Среди нашего брата только и можно наблюдать сухой, нехороший хлеб и чай. Молока нет. Коровы голодные с половины зимы», - продолжает он.

У Измайлова, столяра, плотника и продавца местной «кооп-лавки», есть, пусть нехорошие, но хлеб и чай. А у многих жителей Алтая к тому времени не было и этого – это видно из донесений сотрудников ОГПУ.

Сообщения архивированы и опубликованы - вот только малая часть алтайских историй.

«Отравились пищевыми суррогатами»

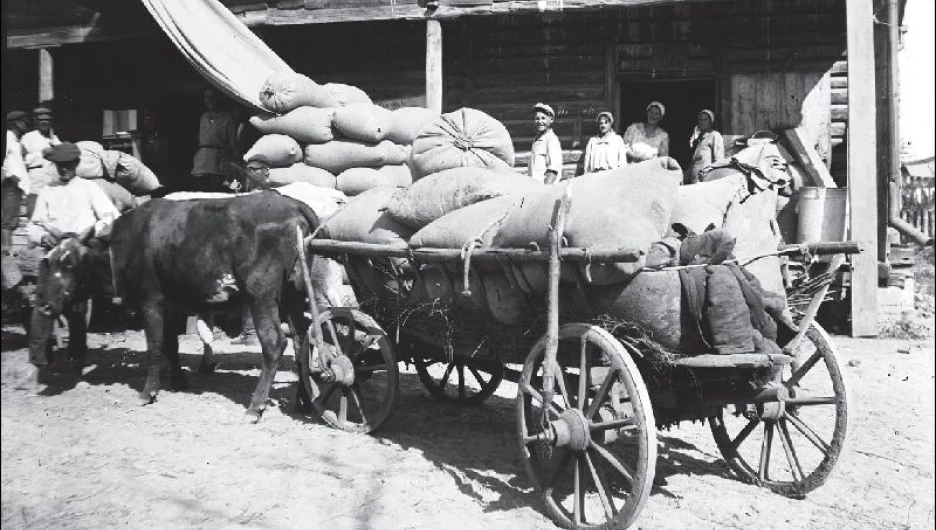

1930 год. Село Зайцево Тальменского района. 30 единоличников требовали в сельсовете хлеба, угрожая разгромить амбары. В Барнаульском округе в ряде сел питаются мясом павших животных - особенно беднота.

«В дер. Громогласовка (видимо, это село Громогласово Омской области. - Altapress.ru) беднячка Кулинг на почве голода отравила себя и детей мышьяком», - упоминает донесение.

В Тальменском районе в коммуне “Ливадия” коммунары питаются исключительно жмыхом. В Верх-Суетке 18 семейств со 108 едоками отравились протравленной пшеницей, питаются суррогатами и отбросами.

Похожие сообщения поступают и из других районов Алтая. И из самых разных по климату зерносеющих территорий страны - даже из плодородной Кубани с ее гарантированным при любой погоде урожаем. Как такая огромная страна смогла до этого дойти?

«Имел четырех лошадок»

Между тем, в первые годы после гражданской войны жизнь налаживалась - крестьяне начинали вставать на ноги, как например, Харитон Достовалов из села Сибирка Павловского района.

В гражданскую войну он партизанил на стороне красных. А сложив оружие, женился и занялся хозяйством. К концу 1920-х уже держал четырех лошадок, трех коров-первотелок, свинью, пару голов мелкого рогатого скота, 2 га сенокосов и 8 га пашни.

Молоко сдавал на завод, выделывал овчины - был крепкий середняк, рассказал о нем правнук Федор Шабанов (подробно - здесь). Судьба его трагична - но об этом чуть позже.

Переходили к новым порядкам

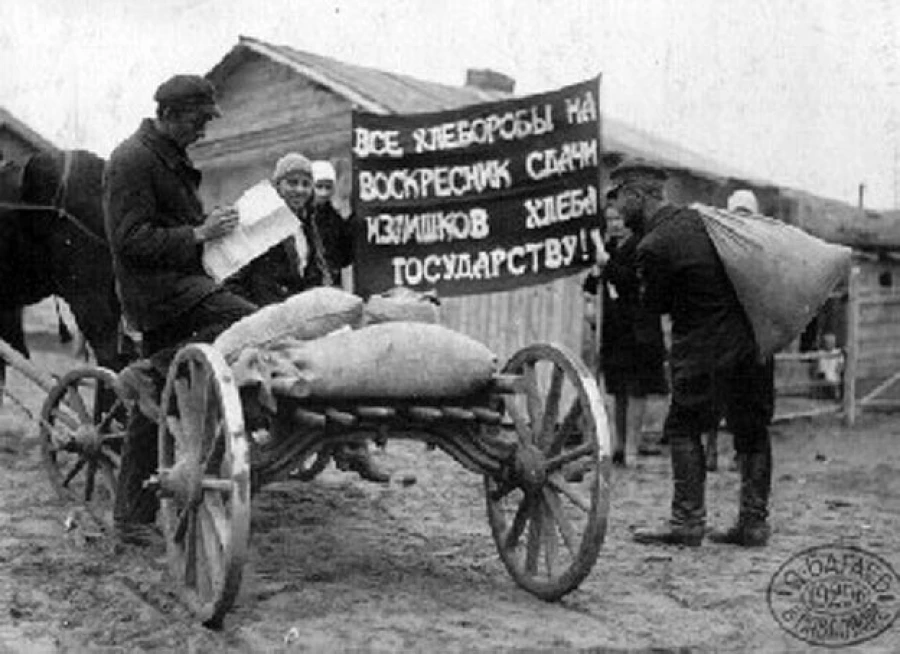

Подниматься крестьяне начали, в общем-то, с введением НЭПа. В середине 1920-х они уже могли продать зерно и на рынке по вольным ценам, и особым заготовителям - по государственным.

Деньги после реформы наконец-то стали деньгами. В коммуны призывали - так ведь не загоняли.

Людям раздали землю, ввели единый сельхозналог. Давали кредиты и семенные ссуды. Самым крепким крестьянам удавалось прикупить в рассрочку трактор. Причем бедных вообще освободили от налогов, а их в те годы было 35-38%.

«Сибирское проклятье»

Очень мешал развитию дефицит промтоваров - проклятье тех лет. Особенно плохо было в Сибири, а хуже всего - в деревне.

Получалось, что крестьянин свою продукцию производил и продавал, а купить на вырученные деньги не мог почти ничего. Такое занятие теряло смысл.

«Потребности Сибирского края в текстильных товарах удовлетворялись на 62%, в кожтоварах — на 40 %, в чае — на 37%, в кровельном железе — на 34%», - приводит данные историк Владимир Ильиных.

Убыточная промышленность (а ее не просто национализировали, но и забюрократизировали) никак не могла научиться производить все, что нужно.

Большевики искали "двигатель". И нашли: установили завышенные цены на промтовары, а на продовольствие, наоборот, заниженные. Никаких проблем это не решило - но зато создало много новых.

«Результатом стала катастрофа»

Ножницы цен резали экономику крестьянских хозяйств по-живому. «В Алтайской губернии крестьяне за одну корову получают ситцу только на 2-3 рубахи», - констатирует сотрудник ОГПУ в 1923 году.

«Привыкли с крестьян шкуру драть… Когда крестьянину нужно продать хлеб, цена падает, а когда нужно ему купить, цена подымается», - так на базаре в Камне выразил крестьянин Шашков настроение, видимо, многих земляков.

Колокол зазвонил в 1925 году - сначала не очень тревожно, но настойчиво. В тот год разница свободных и государственных цен оказалась огромной.

Председатель Рубцовского уездного исполкома жаловался: алтайские крестьяне вывозят зерно в Семипалатинск и продают его по вольным ценам - 1,3 рубля за пуд. В Рубцовске же, у основных заготовителей, за пуд дают 80 копеек.

Результатом ножниц цен стал катастрофический дефицит государственных закупок зерна - крестьяне отказывались сдавать его за бесценок.

«Виноват в провале кулак»

В ответ на отказ всем, кто торговал зерном на вольном рынке, все больше закручивали гайки.

Сначала резко ужесточили санитарные нормы в торговле. За малейшими нарушениями следила милиция и негласно - сотрудники ОГПУ. Нарушителям грозили крупные штрафы, а то и арест.

В Сибирском крае (куда входил и Алтай) издали секретный циркуляр: вагоны для перевозки зерна от частных скупщиков не давать. Они это ограничение успешно обходили, но частному рынку оставалось жить недолго.

Тем временем власти - впервые после первой мировой войны - возобновили продажу водки. 70% алкоголя направили в деревню - чтоб хоть как-то побудить крестьян продавать зерно и вытянуть из них деньги.

Но в 1927-м случился настоящий кризис централизованных заготовок: план выполнили чуть больше чем наполовину. Сталин прямо назвал виновника: это - кулак. Хотя 75% товарного зерна находилось у середняков.

Кулаков, по тогдашним критериям, в стране было 3,9%, в Сибири - 6,7%.

«Конфисковывать как у спекулянтов»

Громкие заявления Сталин сделал в ходе поездки по Сибири в январе 1928 года (22 января он был в Барнауле, 23-го в Рубцовске): «Посмотрите на кулацкие хозяйства: там амбары и сараи полны хлеба».

Кулаки ждут повышения цен втрое, сказал он. Но надо потребовать от них сдать зерно по госцене. А если откажутся - конфисковывать. «Нужно нажать на это дело по-большевистски», - сказал Сталин.

В помощь силовикам решили привлечь односельчан - только бедняков. Им Сталин предложил передавать 25% отнятого зерна по низкой цене или в рассрочку, тем самым столкнув между собой две части деревни, и без того полной противоречий.

«Вы увидите скоро, что вам удастся не только выполнить, но и перевыполнить план хлебозаготовок», - заверил Сталин. С этого времени изъятие зерна у крестьян стало чрезвычайной задачей власти.

«Добавочный налог на крестьянство»

Сталин везде твердил: это нужно, чтобы провести форсированную индустриализацию. Да, цены на зерно недостаточные, признал он. Но «это есть добавочный налог на крестьянство в интересах подъема индустрии».

«От передовых стран мы отстали на 50-100 лет, мы должны пробежать это расстояние в 10 лет», - заявил Сталин.

Ключевым был вопрос: где взять деньги постройку комбинатов? Историк Виктор Кондрашин объясняет: экспорт зерна большевики считали самым быстрым способом получения денег на индустриализацию.

Экспорт давал валюту, на нее там же, за границей, покупали станки, оплачивали иностранных инженеров. Под выручку брали зарубежные кредиты.

Словом, цель была обозначена - и работа закипела.

«Коммунисты с ума сошли»

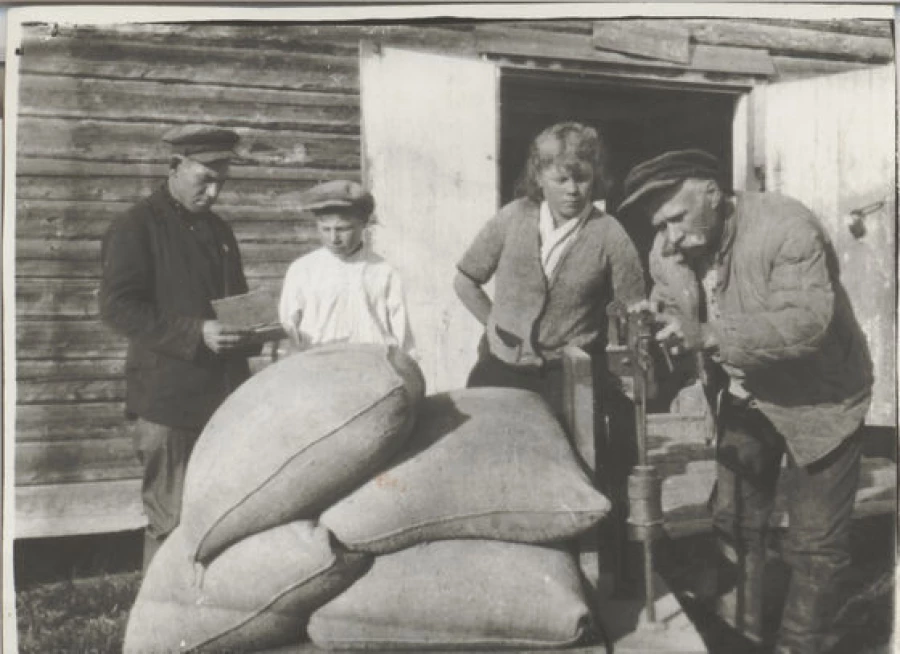

В 1928 году «лишнее» зерно у крестьян изымали и по суду, и без суда. Нет, формально предел был: забирать по госцене можно не больше трети урожая.

Но от местных исполнителей требовали гнать план. И за невыполнение снимали с работы, исключали из партии, брали под арест, судили. А за «перегибы» - грозили пальцем.

«Лучше перегнуть, чем недогнуть» - неслучайно эта поговорка вошла в обиход функционеров.

И зерно выгребали «под метелку», забирая и товарное, и семенное, и продовольственное, и фуражное. Искали в амбаре и ямах, в горшках и печках, в поисках схрона перекапывали двор. Не находили зерна - у крестьянина в течение суток описывали имущество - и тут же изымали и распродавали.

Даже самые лояльные служащие порой не могли понять, что происходит.

«На десятую годовщину коммунисты с ума сошли или сходят… Куда это годится, когда продают последнюю корову или лошадь за бесценок? Разве этим поднимется сельское хозяйство?» - возмущался председатель Усть-Пристанского сельсовета Пинегин, бедняк и комсомолец.

Тем временем власти запретила базары и внутридеревенскую торговлю. Мелких скупщиков и мельников брали под арест. Судам дали указание: при рассмотрении дел крестьян-отказников ни в коем случае не допускать оправдательных или условных приговоров.

«Продать до основания»

Уже весной 1929 года уральские коммунисты придумали, как выдать инициативу властей за местную, крестьянскую. На места спускали задания по сдаче зерна.

А в деревне организовывали сход и уже всем коллективом решали, какое хозяйство сколько должно выдать. И попробуй в ответ сказать «нет». Отказался подчиняться «воле схода» - заплатишь штраф в пятикратном размере от не сданного: «пятикратку».

Из-за долга по штрафу из дома уводили коров-кормилиц, отнимали сельхозмашины и просто вещи. Появился новый термин: продать до основания.

В традициях тех лет 50% штрафа, сданного зерном, отдавали на кредитование бедноты. Бедных среди сибирских крестьян было меньше, чем в среднем по стране - где-то 20% плюс около 10% - батраки.

«Продать хозяйство контрреволюционера»

Вообще, сельской бедноте в этой трагедии предстояло сыграть особую роль. Бедняков стимулировали "трофеями" (от покупки на распродаже кулацкого богатства до простого грабежа "отказников"). Их вовлекали в коллективное голосование. И, как водится, подвергали психологической обработке.

По «сценарию», в село приезжал агитатор из города. Он ходил по деревне, встречался с бедняками, с сельским активом и популярно объяснял: от успеха заготовок зависит помощь всему крестьянству, а кто не сдает зерно, тот враг.

Пропаганда возымела действие. Вот как в 1929 году бедняки расправились с кулаком Симоновым из Ключевского района (село «Новый Восток», упразднено в 2003 году).

Симонов так не хотел сдавать зерно государству по невыгодным ценам, что перегнал на самогон 300 пудов. Его дважды оштрафовали за несдачу зерна - не смирился. Тогда его личное дело разобрали на комиссии содействия хлебозаготовкам.

Бедняк и председатель комиссии Петр Сухов (однофамилец героя-красноармейца) продавил решение: «Продать хозяйство Симонова как прямого контрреволюционера».

«Беднота выселка Новый Восток» сломила сопротивление кулаков», - радовалась «Советская Сибирь».

Продолжение следует.

Использовались публикации Виктора Кондрашина, подборка документов «Тянут с мужика последние жилы…» (налоговая политика в деревне 1928-1937), архивные документы Фонда А.Н. Яковлева, тексты выступлений Сталина. . книгу Владимира Ильиных «Хроники хлебного фронта».

Самое важное - в нашем Telegram-канале