Что такое Pantone

Pantone — это крупная американская компания. Не будет преувеличением сказать, что это настоящий гигант в мире цветовых стандартов и палитр. Основанная в 1950-х годах в Нью-Йорке, она начинала свою деятельность с производства пигментов и продажи цветных чернил. Но уже в начале 1960-х годов сотрудники компании разработали нечто уникальное — систему стандартизации всех существующих цветов под названием Pantone Matching System (PMS).

Эта система стала настоящим прорывом в области дизайна и полиграфии. Она позволила упростить работу всем, кто связан с этими областями, благодаря присвоению каждому цвету и оттенку уникального номера и названия. Каталог PMS представлял собой большой разноцветный веер-раскладку, который был удобен в использовании.

С тех пор Pantone продолжает развиваться и расширять свои услуги. Компания консультирует бренды, анализирует и предсказывает популярные веяния на рынке, помогая своим клиентам оставаться в тренде и создавать уникальные дизайны.

Цвет года — что и зачем

Pantone Institute of Color (институт цвета Pantone) — это настоящая лаборатория цвета. Здесь изучают, как цвет влияет на нашу жизнь, эмоции и даже покупательский спрос. Сотрудники института во главе с исполнительным директором Леатрис Айзман проводят исследования, анализируют данные и предсказывают цветовые тренды будущего.

С 2000 года институт ежегодно называет цвет, который будет актуальным в следующем году. Этот цвет (точнее, оттенок) уже существует в реестре Pantone, но именно он, по мнению исследователей, будет преобладать во всех сферах — от кино до промышленного дизайна.

Никакой специальной технологии здесь нет. Как признается Леатрис Айзман, она полностью полагается на аналитические способности — свои и своих подчиненных.

Сотрудники института пристально следят за тем, какие оттенки в мире используют чаще всего. Они изучают модные коллекции, выставки и арт-проекты, а также наблюдают за тем, какие цвета выбирают жители крупнейших мировых городов — особенно Милана, Парижа и Лондона. Они отсматривают фильмы влиятельных режиссеров, чтобы понять, какие палитры превалируют на киноэкранах. А еще — отслеживают новинки техники, особенно автопрома. Как говорят в институте, производители автомобилей обгоняют по цветовым трендам все прочие индустрии.

В декабре объявляется главный цвет следующего года, который будет актуальным во всех сферах — от кино до промышленного дизайна.

По сути, Pantone не создает тренды, а, скорее, фиксирует их. Цвет года от Pantone — это оттенок, который уже получил широкое признание и распространение. Однако официальное признание Pantone делает цвет еще более трендовым. Оно становится своего рода «знаком качества» для дизайнеров, брендов и потребителей.

Институт цвета Pantone помогает брендам оставаться в тренде, создавать уникальные дизайны и привлекать внимание потребителей. Благодаря исследованиям и анализу данных, он становится помощником для всех, кто хочет быть в курсе последних тенденций в области цвета.

В этом году трендовым объявлен теплый и нежный оттенок под названием «персиковый пух».

С чего пошла мода

В редакции altapress.ru название цвета вызвало улыбку. Вспомнились другие, еще более веселые названия — бедра нимфы (бледно-розовый), влюбленная жаба (зеленовато-серый), дети Эдуарда (нежный коралловый). Перечислять можно долго. Мы попросили искусствоведа порассуждать, откуда пошла эта тенденция к названиям и с чем она связана.

«Все, наверное, началось с художника Ива Кляйна, когда он придумал свой знаменитый синий оттенок и запатентовал его в 1960 году, — размышляет Михаил Чурилов. — Картины он писал только в синем. После этого, наверное, стало модно как-то по-разному называть цвета. Цветов с каждым днем становится все больше. В такой избыточности нужно придумывать что-то оригинальное, чтобы выделиться».

Эксперт отмечает: с развитием человечества цвета становятся все сложнее. Это можно проследить по художникам. Самые сложные и серьезные оттенки намешивали творцы эпохи Возрождения. Считается, что главные колористы были в Венеции XVI века.

Например, Паоло Веронезе, великий итальянский художник, работающий в позднее Возрождение, смешивал настолько необычный зеленый цвет, что до сих пор можно встретить в магазинах масляные краски, цвет которых называется «Зеленый Веронезе» — в честь художника. Собственно, плюс один в копилку необычных названий.

От чего зависит восприятие цвета

Казалось бы, персиковый и персиковый. Розовый — так розовый. Зачем такие сложности? Оказывается, то, как мы воспринимаем разные оттенки, напрямую зависит от нашего опыта.

«Чем острее наши ощущения, чем больше наша насмотренность, чем эмоциональнее мы переживаем визуальные образы вокруг нас, тем более сложные оттенки нам нравятся, — объясняет искусствовед. — Поэтому если у человека, например, любимый цвет — просто розовый, то это грустно».

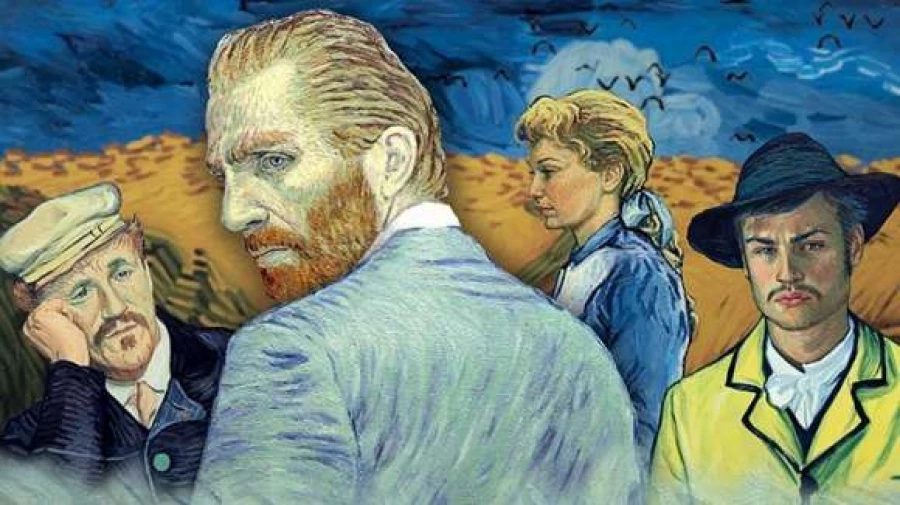

Еще один важный фактор восприятия — этнографическая привязка. То же солнце воспринимается по-разному художниками в разных уголках мира. Классический пример, который приводит Михаил Чурилов, — Винсент Ван Гог. Голландец по происхождению, он все время писал углекопов, шахтеров, жнецов, сеятелей, крестьянок.

И вдруг он перемещается в богемный Париж, видит совершенно иную палитру и полотна импрессионистов. Его картины просто взрываются яркостью под солнцем южного городка Арль (который сейчас, кстати, живет за счет туристических поездок).

«Важны также бытовые ассоциации, — отмечает эксперт. — Авторы могут называть цвета по ассоциациям, которые те у них вызывали, может быть, в детстве. Как у Марселя Пруста пирожные напоминали о каких-то детских впечатлениях главного героя, так и мы, глядя на сочетания цветов, уносимся в воспоминания. Возможно, это неосознанно, но мы всегда чувствуем, приятен нам цвет или нет».

Поэтому, может быть, и стоит сходить на выставку «Сила цвета» в художественном музее Алтайского края и проникнуться духом персикового пуха? Напоминаем адрес: Максима Горького, 16. Еще можно успеть: выставка открыта до 1 июня.

Самое важное - в нашем Telegram-канале