Общий вклад

С первых месяцев войны предприятия края начали производство оружия и боеприпасов. Алтай стал одной из ключевых продовольственных баз страны и важным резервом для формирования воинских частей. На фронт ушли 611 245 бойцов и командиров, уроженцев Алтая.

Одними из первых, 26 июня 1941 года, на фронт отправились 107-я и 178-я стрелковые дивизии. 107-я дивизия особо отличилась в сражении под Ельней в сентябре 1941 года, став 5-й гвардейской стрелковой дивизией — одной из первых в стране. В дальнейшем в Алтайском крае сформировали еще 13 соединений, три из которых получили гвардейские звания.

Среди героических страниц истории — имена шестерых жителей края из числа легендарных 28 панфиловцев: В. Г. Клочкова, Г. С. Митина, А. И. Крючкова, П. К. Емцова, Н. И. Трофимова и И. Д. Шадрина. Все они были удостоены звания Героя Советского Союза. В числе выдающихся земляков — П. А. Плотников, дважды Герой Советского Союза, и санинструктор В. С. Кащеева, единственная женщина среди алтайских Героев.

Знаковым событием стало боевое крещение в боях под Брянском в сентябре 1941 года Михаила Тимофеевича Калашникова, уроженца села Курьи, который позже стал легендарным конструктором стрелкового оружия.

В регион прибыли 57 эвакогоспиталей, из которых 16 разместились в Барнауле. Были организованы курсы медицинских сестер и санитарных дружин, подготовившие более 4,5 тыс. медработников для фронта.

На недавно открытой выставке в Государственном архиве Алтайского края показывают уникальные документы — фотографии, письма, дневниковые записи и отрывки из монографий уроженцев Алтайского края, участвовавших в Великой отечественной войне. Не только солдат, но и медсестер. Представляем записи из воспоминаний медицинской сестры Натальи Чухровой о боях в районе села Самотеевка в 1943 году:

Не могу вспоминать без слез на Украине село Самотеевку, где на нас тоже гитлеровцы обрушились шквальным огнем со всех сторон, где мы понесли большие потери в людских силах. Нам с Сашей Остроуховой пришлось много работать – перевязывать и отправлять раненых. Пока мы отправляли раненых, даже не заметили, как остались вдвоем в этом селе, где уже хозяйничали немцы. Мы с ней быстро спустились на речку и хотели бежать, как вдруг Сашу ранило в бедро, затем в руку, лицо, грудь – одним словом, всю изрешетило. Это было в 8 утра, а потом и меня ранило. Ранение у меня было тяжелое. Я сразу же потеряла речь — не могла говорить. Фрицы уже по речке вовсю ходят с автоматами, подходят к каждому убитому. Мы с Сашей притаились мертвыми и лежали до вечера. Здесь Саша мне говорит: «Наташа, ползи как-нибудь, ты еще останешься живая. Доползешь, напишешь моим родным, как я погибла».

(Обе девушки, согласно дальнейшим записям, в итоге выбрались и выжили — Прим. ред.)

Неоценимой была и материальная помощь населения: за годы войны жители края собрали и передали на фронт 71 млн рублей деньгами и более 77,2 млн рублей облигациями. Собрали теплую одежду: 20 тыс. полушубков, 108 тыс. пар валенок, 285 тыс. пар рукавиц и 47 тыс. шапок.

Вклад промышленных предприятий

С началом войны Алтайский край стал одним из крупнейших центров размещения эвакуированных предприятий страны. За годы войны сюда перевезли более 100 заводов и цехов, в том числе 24 предприятия общесоюзного значения. Только в Барнауле разместились 14 производств, созданных на базе эвакуированных мощностей.

Напомним, на территории Барнаульского станкостроительного завода 17 апреля прошел региональный этап всероссийской эстафеты международного исторического проекта «Инженеры Победы». На нем заводы рассказали школьникам о вкладе алтайской промышленности в Победу.

«Оборудование эвакуированных предприятий монтировали в дождь, снег и морозы, работали в экстремальных условиях, — напомнил в своем выступлении замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Илья Финенко. — Когда была возможность, станки размещали в стенах уже существующих предприятий, но в большинстве случаев их ставили просто под открытым небом и уже вокруг них ставили стены и монтировали крышу».

Уже к концу 1941 года эшелоны с продукцией алтайских заводов шли на фронт. Вспомним страницы истории некоторых предприятий.

Барнаульский станкостроительный завод (Завод №17)

Одним из первых в Барнаул прибыло оборудование патронного завода №17 из Подольска, а также Московского опытного предприятия завода №44 и Ворошиловградского завода (Луганск). На их базе в кратчайшие сроки создали Барнаульский станкостроительный завод (ранее — Барнаульский завод №17). Уже в ноябре 1941 года предприятие отправило на фронт первую партию винтовочных патронов.

Каждый второй патрон, использованный на фронте, был произведен здесь. За выдающиеся заслуги завод наградили орденом Ленина указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года.

«Барнаулрансмаш» (Завод №77)

Когда фронт подошел к Сталинграду, оборудование Сталинградского тракторного завода по выпуску дизелей В-2 для танков Т-34 было эвакуировано в Барнаул. Здесь в кратчайшие сроки возвели завод №77 — будущий «Трансмаш».

Завод выпустил свыше 10 тыс. дизельных двигателей для танков. Каждый пятый Т-34, грозное оружие Победы, был оснащен барнаульским мотором. За вклад в Победу завод был удостоен ордена Ленина.

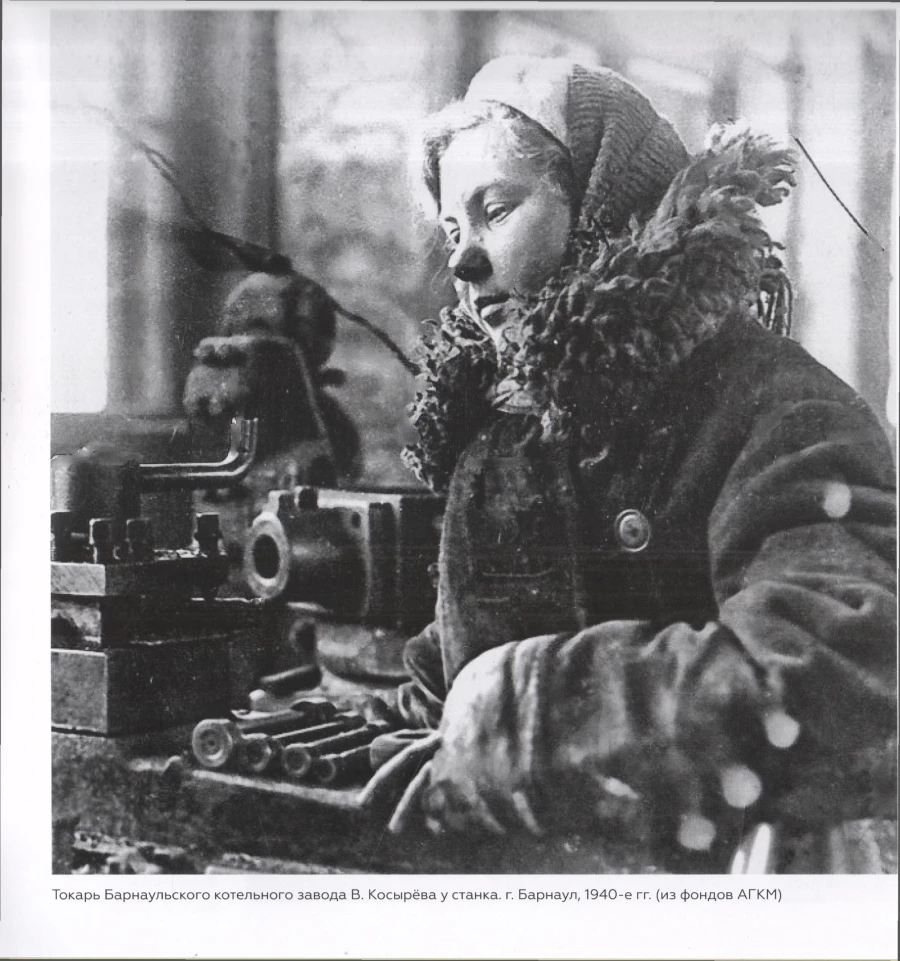

Барнаульский котельный завод (БКЗ)

На базе оборудования Невского машиностроительного завода из блокадного Ленинграда осенью 1942 года началось строительство Барнаульского котельного завода.

К ноябрю 1943 года завод выпустил первую партию арматуры для энергетических котлов, а в 1945 году — первую сталь в истории Алтая. БКЗ стал одним из важнейших промышленных объектов послевоенного развития региона.

«Алтайвагон» (Алтайский вагоностроительный завод)

После эвакуации Днепродзержинского вагоностроительного завода на Алтай основное производство было перепрофилировано на выпуск авиабомб и корпусов для боеприпасов.

Коллектив был юный. В 1942 году 36,6% работников предприятия составляла молодежь в возрасте до 18 лет, до 23 лет — более 30%. Более половины работников завода (53%) были женщины. Первую продукцию фронту завод дал уже в конце ноября 1941 года, в декабре начали выпуск корпусов 122-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов.

В годы войны завод изготовил около 50 тыс. фугасных авиабомб, значительно превысив первоначальные планы.

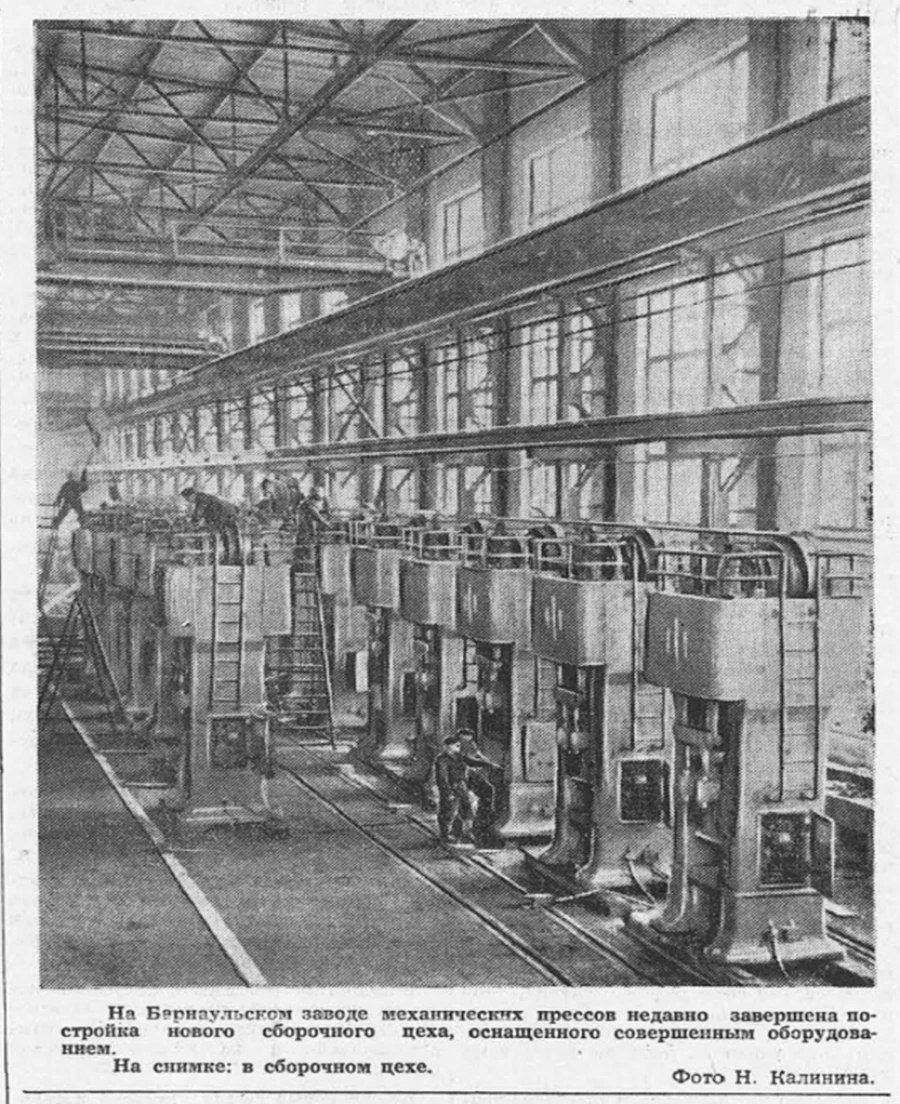

Барнаульский завод механических прессов (Мехпресса)

На базе эвакуированных одесских предприятий «Комсомолец» и имени XVI партсъезда был создан завод механических прессов. Завод производил минометы, запчасти для танков и сельскохозяйственных машин. В 1942 году предприятие изготовило 439 прессов. В апреле 1944 года завод завоевал первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании, выполнив месячную производственную программу по продукции военного назначения на 154,8%.

Другие предприятия

Местные производства Алтая быстро перестроились на выпуск нужной фронту продукции. Так, Барнаульский аппаратурно-механический завод наладил выпуск кислородных приборов для авиации, овчинно-меховая фабрика шила армейские полушубки и бекеши, обувные фабрики снабжали солдат валенками и сапогами. Барнаульский меланжевый комбинат выпускал ткани для формы и белья, а Бийский мясокомбинат освоил производство медицинских препаратов из крови.

Даже в условиях нехватки материалов и оборудования заводы края не только выполняли, но часто и перевыполняли государственные задания, внося свой вклад в приближение Победы.

Вклад промышленности в цифрах:

- В Алтайском крае за годы войны построено и введено в действие 51 крупное промышленное предприятие.

- Барнаульский завод «Трансмаш» выпускал дизельные двигатели для каждого пятого танка Т-34.

- Станкостроительный завод изготовил свыше 1 млрд патронов — каждый второй боевой патрон для фронта.

- Алтайский вагоностроительный завод произвел около 50 тыс. фугасных авиабомб.

- Предприятия Бийска отправили на фронт более 7,5 млн противотанковых гранат и 2,3 млн зажигательных авиабомб.

Драгоценный хлеб, первый гематоген и пепельницы из копыт

Пищевая промышленность остается визитной карточкой Алтайского края. Но в годы Великой Отечественной войны ей пришлось побороться за это звание. Нехватка рабочих рук, отсутствие нужной техники, а из транспорта в лучшем случае несколько лошадей или один грузовик – все это выпало на долю «пищевки». Но о всех испытаниях и лишениях стало известно только спустя десятилетия.

Дело в том, что многие данные о работе предприятий в годы войны были долгое время засекречены — особенно это касается объемов производства хлеба. К тому же значительную часть продовольствия в 1940-е годы производили мелкие предприятия из районов, и точных сведений о них нет до сих пор.

Восполнить пробел в истории Алтайского края взялась Светлана Бондаренко, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Алтайского государственного аграрного университета, кандидат исторических наук. В течение года она собирала информацию в Государственном архиве Алтайского края и фондах музеев региона.

Итоги исследования Светлана Бондаренко представила на брифинге в АГАУ, организованном университетом совместно с управлением Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Многие факты из истории «пищевки» были озвучены впервые.

На пределе возможного

В годы войны алтайской пищевой промышленности приходилось особенно нелегко, ведь основное внимание было обращено к приоритетным для военного времени отраслям. Им доставалась большая часть средств господдержки, кадры и техника, в то время как «пищевке» приходилось обходиться малым. Например, у Алтайского краевого треста «Росглавхлеб» оставалась всего одна грузовая машина Газ-АА (или, как его еще называют, «полуторка») . У Барнаульского городского молочного завода «автопарк» был чуть разнообразнее — одна машина и 11 лошадей.

Пищевые предприятия использовали производственные и трудовые ресурсы по-максимуму — зачастую, сверх своих возможностей. Так, в 1942 году Алтайский сахаропромышленный трест (между прочим, единственный производитель сахара за Уралом) дал фронту 88,2 тыс. центнеров сахара-песка, а в 1943-м — уже 100,5 тыс. центнеров. И это при условии, что на предприятиях работало в 2,5 раза меньше специалистов, чем требовалось — всего 1,7 тыс. человек вместо 4,4 тыс.

Только в 1943-м году НКВД передал сахаросвеклотресту для работы на предприятиях 736 семей (это 1764 человек, из них 1,2 тыс. трудоспособных) из числа немцев Поволжья, перемещенных на Алтай. Для них устанавливались такие же условия труда, как и для всех рабочих предприятия.

Детские барабаны

Многие предприятия пищевой промышленности, помимо основной продукции, выпускали товары широкого потребления. Алтайская краевая контора «Кишпродукт» производила из субпродуктов не только колбасу, рулеты, студни, кормовую муку, но и предметы галантереи, стельки для обуви, хозяйственное мыло, клей. Для примера — за 1942 год контора выпустила 40 тыс. детских барабанов.

В свою очередь Мясопромышленный трест выпускал меховую обувь, рукавицы, носки, муфты, свистки, крючки, пуговицы и даже пепельницы, которые делали из копыт.

Также алтайские мясокомбинаты стали впервые выпускать гематоген и сушеный картофель.

Эксперименты — удачные и не очень

Пищевые предприятия не просто продолжали поставлять продукцию на фронт, но и экспериментировали с методами производства. Барнаульский городской маслобойный завод пробовал новые способы выращивания экзотических масличных культур. Так в 1941 году на Алтае начали высаживать ляллеманцию, чьи семена содержат от 27 до 35% масла. Это масло похоже на конопляное, его можно употреблять в пищу и использовать в промышленности.

Семена ляллеманции посеяли в шести колхозах на площади 13 га. Однако в дальнейшей эта культура не получила распространения в Сибири. Ученый АГАУ отмечает, что в настоящее время небольшие площади ляллеманции засеивают на Северном Кавказе. Из семян производят техническое масло для лакокрасочной продукции.

Зато другой эксперимент маслобойного завода — переработка подсолнечных семян и сои без прессукна — оказался более, чем удачным. Новый метод позволил сэкономить до 4,8 тыс. кг дорогостоящего сукна из верблюжьей и овечьей шерсти и при этом не потерять в производительности — она составила 222%.

Роковой год

Предпоследний военный год — 1944-й — оказался для алтайской пищевой промышленности критическим. К этому времени ресурсы многих предприятий уже истощились, а между тем планы по сдаче продовольствия для нужд фронта росли.

Для примера, в 1940 году «Росглавхлеб» выпекал 9,7 тыс. тонн ржаного хлеба, в 1942-м — почти 19 тыс. тонн, в 1943-м — более 36,3 тыс. тонн, а в 1944-м – только 18,5 тыс. тонн.

«Алтайский мясопромышленный трест» в 1941 году произвел почти 4,7 тыс. тонн. говядины, в 1942-м — 7 тыс. тонн, а в 1944 году – только 3,5 тыс. тонн.

Наибольшие потери понесла мукомольно-крупяная отрасль. Если в 1940 году предприятия производили почти 15 тыс. тонн муки, то в 1944-м — всего 3,2 тыс. тонн.

Во многом на отрасль повлияла реорганизация «Алтаймельтреста» еще в первый год войны. Изначально Алтайский краевой трест мукомолья давал наибольший показатель, среди всех остальных сфер — более 30% валовой продукции. Но в 1941 году организацию ликвидировали, а его предприятия передали Алтайскому районному пищепрому. Подобное решение было совершенно нетипично для промышленности того периода, ведь тогда по стране шла массовая централизация. Как итог, это нанесло серьезный удар по отрасли.

Вклад «пищевки» в цифрах:

Всего за годы войны труженики пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края отправили фронту:

- 105 908 тонн мяса и субпродуктов первой категории,

- 42 598 тонн масла животного,

- 17 127 тонн масла растительного,

- 20 млн гектолитров молока,

- 51 632 тонн сахара,

- 7 661 тонн рыбы и много другой продукции.

«Трудно сказать о процентном соотношении этого объема в общем производстве пищевой и перерабатывающей промышленности СССР в 1941-1945 годы. Точных данных пока нет у историков, — отметила Светлана Бондаренко. — Но надо помнить, что в военные годы каждый грамм хлеба имел значение и спас ни одну жизнь! Поэтому вклад алтайских "пищевиков" в нашу Победу, без сомнения, велик!».

Как сообщила ученый АГАУ, лишь в 1955 году предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края смогли восстановиться после напряженной работы в годы войны. Тогда началась эпоха Целины, и государство вкладывало огромные средства в развитие сельского хозяйства, а также промышленности, социальной и культурной сфер Алтайского края.

О том, почему целинной кампании страна обязана именно Алтайскому краю и как она протекала в регионе, altapress.ru ранее рассказала Ольга Воронкова, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента, организации бизнеса и инноваций АлтГУ.

Самое важное - в нашем Telegram-канале