«Город маленький, медицина слабенькая»

Алтайскую медицину до начала Великой Отечественной войны Игорь Шаляпин называет «слабенькой». Согласно материалам переписи 1939 года, в регионе при населении в 2,5 млн человек располагалось 153 больницы на 2 тыс. коек.

Лектор отмечает, что самыми крупными считались четыре медучреждения: Первая горбольница (нынешняя Краевая больница скорой медицинской помощи), Городская больница на Комсомольском проспекте, 73Б (нынешний военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея), Поликлиника №1 на ул. Никитина и поликлиника Барнаульского меланжевого комбината. Все остальные лечебные учреждения располагались в приспособленных зданиях, которые не имели к медицине никакого отношения.

Цифры

Кроме больниц, в крае до войны также упоминаются 155 родильных домов, более 230 амбулаторий, 337 фельдшерских пункта и 160 фельдшерско-акушерских пунктов.

На весь Алтайский край приходилось чуть более 4,3 тыс. медиков – это 540 врачей, 1072 фельдшеров, 557 акушеров, 1328 медсестер и 973 человека общего медперсонала.

«Город маленький, население маленькое, медицина слабенькая, — резюмирует Игорь Шаляпин. — Но наступила Великая Отечественная война и подвергла жестокому испытанию всю советскую систему здравоохранения. Пришлось в кратчайшие сроки перестраивать медицину и ставить ее на военные рельсы».

На территории Алтайского края дислоцировалось 134 эвакогоспиталя: в сельской местности было размещено 44 учреждений, в городах Алейске, Барнауле, Бийске, Рубцовске и Славгороде - 84 эвакогоспиталя. Кроме этого, в регионе были сформированы три полевых подвижных госпиталя, спецгоспиталь НКВД и батальон выздоравливающих 26-й Алтайской запасной стрелковой дивизии.

Одно из главных нововведений в алтайской медицине – это появление шефов из числа производственных коллективов в декабре 1941 года. Они предоставляли посуду, постельные принадлежности, организовывали дежурство в палатах, читали раненым книги, газеты, журналы, писали письма родным, помогали по уходу, стирали и ремонтировали белье.

Великая Отечественная война в корне изменила медицину прежних лет, подчеркнул Игорь Шаляпин. Он назвал три нововведения, которые перевернули привычный взгляд на медицинскую помощь на фронте.

Первое – медики стали впервые оказывать помощь раненым на поле боя. До второй мировой войны пострадавший солдат либо добирался до лазарета сам, либо его сопровождали боевые товарищи.

Второе — помимо хирургической помощи, появилась специализированная медицинская помощь. Были сформированы отделения травмы глаз, травмы черепа, травмы грудной клетки и другие.

Третье — организация эвакогоспиталей, в которых оказывали помощь солдатам, вернувшихся с фронта. Они сыграли большую роль в выздоровлении раненых бойцов. Алтайский край стал лидером по числу выздоровевших солдат.

Нет времени на сомнения

Несмотря на то, что медицинских кадров не хватало даже в мирное время, большинство врачей, фельдшеров и медсестер без сомнения вступили в ряды добровольцев и отправились на фронт. Многие принесли документы в призывной пункт сразу же после трагичного объявления по радио.

«Объявление о войне в Алтайском крае было услышано в 10 часов, когда больница уже работала. Немедленно, в тот же день началась мобилизация врачей», – из воспоминаний Маргариты Анисимовой, главного врача Барнаульской горбольницы.

Только за июнь и июль в первый год войны было мобилизовано 84 медиков, из них 16 врачей. В течение года к ним присоединились еще 18 специалистов. Всего от горбольницы на фронт отправилось 102 человека, из них 24 врача.

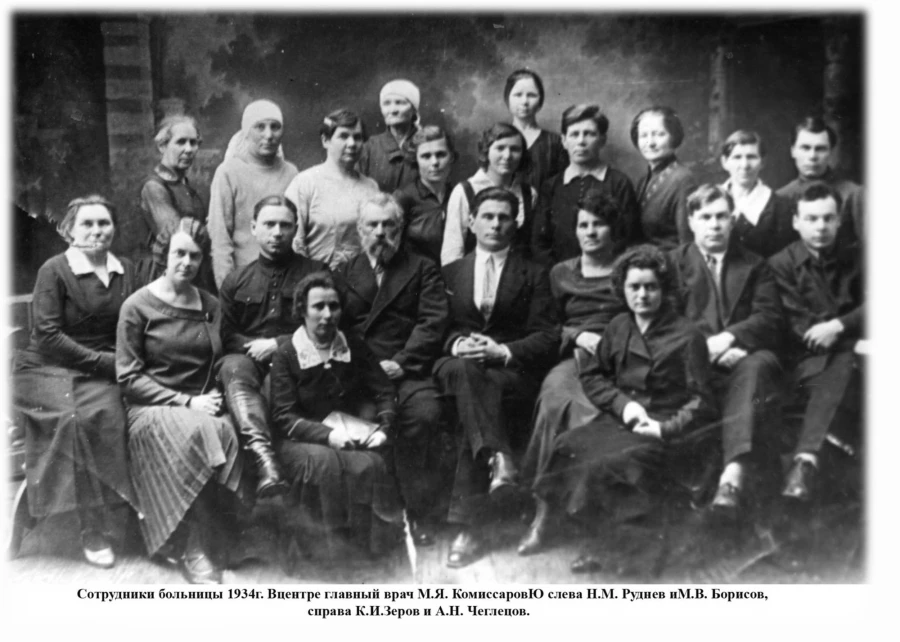

Страна навсегда запомнила выдающихся медиков Алтайского края. Один из них – легендарный хирург Александр Николаевич Чеглецов. С 1941 года он оперировал в медсанбатах, полевых, фронтовых госпиталях на Волховском, Ленинградском, втором Прибалтийском фронтах.

Из наградного листа Александра Чеглецова:

«Работая ведущим хирургом медсанбата, сумел организовать бесперебойную работу операционного взвода. Высокое мастерство и неисчерпаемая энергия дали ему возможность за январь-февраль месяц сделать до 100 и более операций. В дни с 5 на 6 января, не отходя от операционного стола, проделал 25 больших операций. Имя хирурга Чеглецова звучит для многих раненых бойцов как спасителя их жизни. Товарищ Чеглецов достоин награды Ордена Красного Знамени».

Кроме гражданских врачей, активно начали осваивать профессию медика люди рабочих профессий.

«Мир еще не видел такого массового участия женщин в вооруженной войне и такого героизма, которые они показали в годы Великой Отечественный войны. Более 1,3 тыс. тружениц промышленности и сельского хозяйства сменили профессию на медицинскую сестру и ушли на фронт», - рассказывает Игорь Шаляпин.

«Здание физически не растянешь»

Хоть Барнаул и считался глубоким тылом, но и здесь шла собственная напряженная борьба. Главным испытанием для алтайских врачей стала вспышка инфекционных заболеваний.

Связано это с тем, что с первых дней войны в Барнаул прибывали эшелоны с эвакуированными людьми (в основном это были женщины, дети и пожилые). Истощенные морально и физически, они становились легкой мишенью для инфекций. Уже во второй половине 1941 года в крае увеличилось количество случаев заражения сыпным и брюшным тифом, малярией и педикулезом.

Эшелоны с эвакуированными прибывали ежедневно, и количество инфекционных больных стремительно росло. В связи с этим Барнаульский горисполком принял решение от 29 ноября 1941 года «О работе горбольницы», обязующее главного врача Первой горбольницы в течение десяти дней увеличить коечный фонд с 250 до 800 мест.

«Но что значит «увеличить»? Ведь здание физически не растянешь, — рассуждает Игорь Шаляпин. — Приходилось уплотнять, уплотнять и уплотнять. Использовались все площадки, где можно было поставить кровать».

На 1 апреля 1942 года в горбольнице функционировало уже 1050 коек, расположенных в двух корпусах и восьми деревянных бараках на 500 коек. Больница насчитывала 10 отделений: терапевтическое, два хирургических, гинекологическое, костно-туберкулезное и пять инфекционных.

Игорь Шаляпин отмечает, что медицинские бараки еще долгое время сохранялись в Барнауле, в том числе и во время его учебы в медицинском университете.

«Отдав все возможное фронту, оставшись со скудными имуществом и весьма ограниченными ресурсами, в том числе и кадрами, медицинские работники старались обеспечить качественную помощь раненым больным. Они продолжали помогать людям до конца войны несмотря на то, что к этому времени их оставалось единицы. В крае на 10 тыс. населения приходилось не более трех врачей, а в сельской местности — не более двух», — рассказывает Игорь Шаляпин.

Шесть миллионов флаконов

Еще одним важным направлением алтайской медицины стало производство лекарств на нужды фронта. Ведущим и единственным учреждением в Советском союзе, производившим эндокринные препараты в первые годы войны, стал Украинский научно-исследовательский институт экспериментальный эндокринологии и химии гормонов, который эвакуировали в 1941 году в Бийск.

Производственные цеха института разместили в четырех лабораториях мясокомбината. Уже через три недели после переезда, в тяжелых условиях, ученые запустили производство инсулина и адреналина. Следом был налажен выпуск витаминов и антибиотиков. В мае 1942 года институт производил уже 14 наименований препаратов.

Всего за годы войны (с 1941 по 1944 года) Украинский институт выпустил 6 млн флаконов лекарств.

Неоценимый вклад в Победу

Медицинские работники советской армии внесли неоценимый вклад в Победу над фашизмом. За годы войны от Алтайского края было подготовлено для фронта около 4.5 тыс. медсестер и 8 тыс. санитаров. Находясь в рядах действующей армии, они честно выполняли свой профессиональный долг, подчеркивает Игорь Шаляпин. 137 из них пали на полях сражения.

«В заключение приведу слова Маршала Советского Союза Георгия Жукова: «В условиях большой войны достижение победы над врагом зависит в немалой степени и от успешной работы военно-медицинской службы, особенно военно-полевых хирургов», — заключил Игорь Шаляпин.

Самое важное - в нашем Telegram-канале